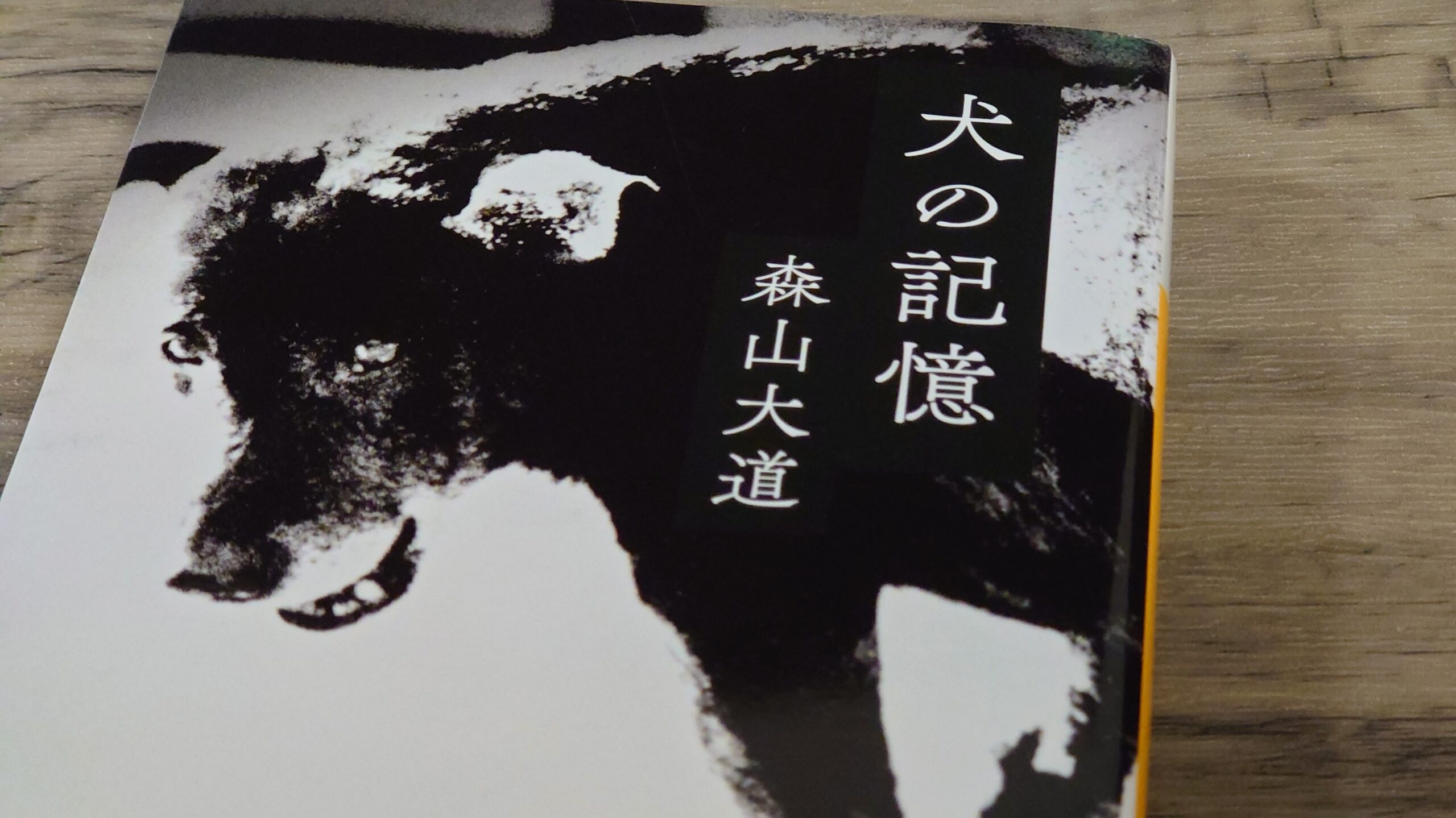

その時、図録と一緒に買ったのが文庫本の「犬の記憶」だ。

1984年に単行本初版が発行されているので、40年近く前の著書ということになる。

しかしその文章からは古臭さなど微塵も感じられない。

そして、何より感嘆したのは著者の文学的才能だった。

情景や心情の比喩が繊細で、見たことのない世界なのにリアリティーを感じる。

自分の心の動きが著者とシンクロするような錯覚を感じることもあった。

この感覚はどこからくるのだろうかと思いながら読み、巻末の古川日出男氏の解説を呼んで納得した。

“森山大道のその書き綴る文章の〈文体〉は森山大道のその、撮る、すなわちシャッターを切ってプリントする写真の〈文体〉と通じている”

写真に〈文体〉があるのかというと、実際は文体ではないのだろうけれど、文体という表現が自然に思える。

文章もまさに、私が感じている森山大道の世界とイコールに思えた。

私の書く文章にも、文体がある(と思っている)。

他の誰かが書く文章とは同じにならないし、なりえない。

その文体は、執筆中に感じるある種の心地よさで存在を意識できる。

私の写真にもきっと〈私の文体〉がある。

自覚はできなくても、それが自分のスタイルになって

誰かが気づいてくれたらいいと思う。